色の仕組み

写真が発明された当初は全ての写真はモノクロでしたが、今では大部分の写真がカラーで撮られ、鑑賞されています。カラー写真がカラーで見える事は当たり前のようですが、例えば赤色ひとつとってもリンゴの赤から鶏のトサカの赤、鉄錆の赤など非常に多彩な色があるのに、あらゆる色を液晶モニタやプリンターで表現できる(ように見える)ことは非常に不思議なことに思えます。ここでは色という現象について簡単に考えてみましょう。

人間が色を感じる過程には、大きく分けて3つの要素があります。1つは光の波長という物理学的要素、1つは人間が光を感じる錐体細胞の性質という要素、そしてもう1つは眼で受けた光の情報を脳が処理するという要素です。

色と光の波長

光(可視光線)とは物理学的には大体380nm~760nm(0.00038mm~0.00076mm)の波長をもつ電磁波です。可視光線の波長は医療で使うX線(10pm~10nm)よりも長く、電子レンジや携帯電話で使うマイクロ波(0.1mm~1mm)よりも短い範囲にあたります。

下のグラフは太陽光に含まれる光の波長毎の強さの分布を表したものです(縦軸は相対的な強さと考えて下さい)。色を付けた部分が大体人間の眼で見える範囲、つまり可視光線です。太陽光の幅広いスペクトルの中でもっとも強い範囲が可視光線であり、波長の長い方から大体赤、橙、黄色、緑色、青、紫色に見えます(グラフの背景色は波長と色の関係のイメージです)。

色と錐体細胞

太陽光のなかで一番強い部分が可視光線であること、つまり人間が見ることができるのは偶然ではありません。地球の生物が進化する過程で、強い光を利用する方が有利なために、それが見える様に進化してきたためです。もし太陽が例えば今よりもっと青い星だったら、地球上の生物が見える光は今よりも紫外線側に寄っていたことでしょう。

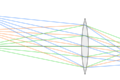

人間が光を感じる器官はもちろん眼ですが、眼の網膜には光を感じる細胞が大きく分けて2種類あります。1つは桿体細胞といい、比較的弱い光にも敏感に反応しますが色覚にはほぼ関与しません。もう1つは錐体細胞といい、それぞれ波長の違う光に反応する3種類の錐体細胞があります。この3種の錐体細胞は感じる光の波長の長い方からL(long)、M(middle)、S(short)と呼ばれており、それぞれの波長に対する相対感度は下図の通りです。

グラフの通り、L錐体は感度のピークが黄色からオレンジ色に、M錐体は緑、S錐体は青にあります。例えば波長600nmの光を見たとき、S錐体は反応なし、M錐体は中程度の反応、L錐体は高程度の反応をします。波長450nmの光ではS錐体が高程度の反応、M錐体は低程度の反応、L錐体はM錐体よりも弱い反応をすることが分かります。このように、光の波長によってL,M,S錐体の反応のパターンがそれぞれ異なります。このパターンを脳が色として感じると考えられています。

色と脳での情報処理

3種類の錐体細胞が受ける刺激のパターンを、脳が色として認識しています。つまり任意のパターンでこれらの錐体細胞を刺激できれば、思い通りの色を見せることができます。例えば波長が10nmずつ異なる光源を360nmから750nmまで40個ほど用意してもいいですが、錐体細胞の種類は3種類ですので、3種類の光源があれば大体事足ります。この三種類の光源が赤(R)、緑(G)、青(B)の3色であり、いわゆる光の3原色と呼ばれているものです。

もし3種類の錐体をそれぞれ独立に刺激できれば3色の光源で全ての色を再現できたはずと思われますが、実際には特にL錐体とM錐体の感度が大きく重複しており、どちらかだけを刺激することができません。その結果、3色の光源だけではどうしても再現できない色(特に500nm近辺の緑色)があります。

また眼の錐体細胞からの情報を脳が処理して色を感じるのは上記の通りですが、同じ刺激を受ければ必ず同じ色と認識するとも限りませんし、異なった刺激でも状況によっては同じ色として認識されます。例えば白い紙を日の光で見ても、蛍光灯の明かりで見ても、白熱灯の明かりで見ても、「白」と認識することができます。しかし実際のスペクトルは日光に比べて昼光色蛍光灯は青く、白熱灯は赤いので、その光を反射した白い紙も実際には青みがかったり、赤みがかった色をしています。しかし脳は環境の光の影響を補正して色を感じるので、いずれも「白」と感じることができます。

色に関してはさまざまな錯視が知られていますが、これは色が単に光の波長の感覚ではなく、非常に複雑な脳の情報処理をしていることの結果といえるでしょう。よく言われるように、光に色はない。色は脳の中にある。のです。

コメント